你当前的位置:首页正文

寻找陈桂兰:江湖庙堂,生死两茫茫

蔡 勇

孤苦伶仃,张琴秋特招当红军

陈桂兰,又名陈洁茹,四川省广元市旺苍县东河镇人,生于1919年农历冬月29日,原籍四川省巴中市通江县老地名九字坡。12岁时,父亲被国民党抓了壮丁,后来在逃跑时被开枪打死。母亲因累成疾而且过度悲伤也在第二年过世了。陈桂兰没有兄弟姐妹,也没有一个亲人,是一个地道的孤儿,那一年她才十四岁。

常言道穷人的孩子早当家,早在两年前陈桂兰就承担起了家庭生活的重任,砍柴,种地,侍奉母亲,购买油米,挑水做饭等家庭琐事就都靠她,她也确实无一不会。在这大山深处,人烟稀少,单家独户显得格外孤单。她的家只是一处破旧的草屋,里面除了灶台上有一口陈旧的锅,几只带缺的碗,床上有条破被以外,一无所有。

1932年,红军来到通江,打土壕分田地搞得轰轰烈烈。看到红军的队伍里面也有与她年龄差不多大的女兵,顿时就有了要当红军的念头,好歹也能有一碗饭吃。由于年龄太小,几次报名当兵部队都不要。1933年2月,张琴秋路过参军报名处,知道她是孤儿后,才把她招进来,安排在红四方面军妇女独立团某营三连新兵班。她们从通江一直跟随部队到了旺苍坝。当时,班长是王乙香,后改名王定国。

1935年初,为迎接中央红军和红四方面军的会合,部队又决定扩大宣传队伍,爱唱爱跳的陈桂兰被正式调到隶属于红四方面军总治部的前进剧社;当时担任前进剧社和妇女独立团的通信员就是武杰。陈桂兰所在的这个班,在成立妇女独立师之后就编入了总部的前进剧社。原妇女团的团长政委以及连长指导员都担任了剧社的领导。剧社只有三十多人,她们曾在行军打仗的过程中工作很是出色。编导小节目,如快板儿、诗歌、小话剧等紧扣部队的战斗生活。部队在行军过程中她们就站在部队经过的路边打着竹板儿,为战士们鼓劲加油。部队在休息时,她们就下到最基层的连队为战士们演小节目,有时还在总部为首长们演出,很受干部战士的欢迎。

强渡嘉陵江:和死神擦肩而过

旺苍坝是红四方面军长征的结集地。1935年1月,为策应中央红军作战,红四方面军西进,开始准备长征。

在备战西渡嘉陵江时,剧社的主要任务,明确为战前战中的宣传鼓动工作和战场上的战地救护。红四方面军从上到下历来都有医院卫生所,连队还有卫生员,战斗中地方百姓还组织有担架队。而这一次渡江战役前却给了剧社战埸中的救护任务,原因是地方百姓没有组织担架队和救护队,让剧社成员在战役中同时实施自救。可是,首长在下达任务时却没有明确是自救,剧社的同志就误认为只是为参战人员的战地救护。

备战中上面发来一只小药箱,药箱从班长王定国的手中又传到了陈桂兰的手上。陈桂兰哪懂战地救护这一套,觉得责任过于重大,就抱着药箱十分担心地望着班长说:

“班长,这我不行,我不懂这个嘛。”

班长王定国拍着药箱鼓励说:“行,你行,别担心。到时你跟着我,完不成任务我们班共同承担责任就是了,别怕。”

1935年3月,红四方面军强渡嘉陵江的战役开始了,三颗红星信号弹突然在渡口江面的上空冉冉升起,随即划过黎明前的夜空。顿时,两华里多长的江面上出现了无数只木船、木排、竹排,载着英勇的红军战士向西岸急进。

木船木排竹排还没过江心,突然,西岸川军的阵地上便响起了激烈的枪炮声,顿时密集的枪弹炮弹在江面的木船、木排、竹排周围爆炸,并激起了丈高的水柱。运载工具在江面上摇晃着,有的被炮弹击中,木竹残片散落被江水卷去。

陈桂兰紧抱着药箱,坐在竹排上张着恐惧的眼睛死死地盯住对岸,武杰等人冒着敌人的枪弹奋力划着桨。突然,一颗炮弹在竹排旁爆炸,冲击起来的巨浪掀翻了竹排,竹排上的人全都跌入了江中。陈桂兰和班长王定国、副班长孙桂英等七个姐妹无一人会水,都在江中扑腾挣扎,死神的威协越来越近。在这紧要关头,几个在水中训练有素的男红军战士便立即投入了对姐妹们的奋力抢救。很快,他们就把落水的王定国等六名女同志都重新救上了竹排,可是单单不见了陈桂兰。

陈桂兰被跌入江中后呛了好几口水,脑袋突然就晕沉起来,浑身上下都没有了力气,只觉得在往下沉,绝望的念头立刻就涌上了她的心头,可是她仍然紧抱着药箱,因为她心里明白这只药箱跟她的生命同等重要。

就在陈桂兰感到绝望的时候,武杰在再次搜寻中发现了她。他又一次跃入江中把陈桂兰托出水面,在同志们的共同努力下才把陈桂兰拖上了竹排得以生还。

陈桂兰喝下了许多江水,肚子鼓鼓的己在昏迷状态。武杰急中生智说要把她肚子里的江水弄出来。

“这怎么弄?”大家看着躺在竹排上的陈桂兰都齐声地问。

武杰弯下腰喊:“快,把她抬起来,面朝下横担在我的腰上,让她把水吐出来!”

大家立刻照办。

陈桂兰的腹部横担在武杰的腰背上,由于重力的挤压,陈桂兰腹中的水立即就顺着喉笼、口鼻腔哗哗地流淌了出来。

陈桂兰的身子软得像面条,武杰他们把她平放在竹排上。

陈桂兰眼看着身边的很多战友牺牲在江中。但是,英勇的红军将士以大无畏的英雄气概,前仆后继,奋勇向前,强渡成功。

强渡嘉陵江后,陈桂兰没有想到,接连不断的危险正在前方等着他们。

三次穿越雪山草地

绵延两万多里的长征路上,危机重重,陈桂兰感到比敌人的枪炮更可怕的是饥饿。由于国民党的反动宣传,沿途老百姓都离家逃跑,将能吃的东西都藏了起来。走在前面的部队把沿途能吃的都吃了,后面的部队就没法找到食物。很多红军战士被活活饿死在路上,饥饿也使陈桂兰骨瘦如柴,当时她的体重还不到25公斤,随时可能倒下。

长征途中,陈桂兰所在的红四方面军3次穿越草地。年轻的陈桂兰当时并不明白如此艰苦的行军为什么会一次次重复,她知道的仅仅是不停地赶路,因为停下就可能意味着死亡。剧社大多是年轻的女孩子,长途行军又累又困,在队伍暂时停止前进的片刻,站着也会睡着。有时候夜行军途中忽然命令原地休息,一坐下就想睡,醒来一看队伍走远了,只得又拼命追赶。

长征路是异常艰苦的,剧团、宣传队要比别人多走几乎一倍的路。部队行军时,剧团必须要在队伍前头赶路;休息时,演员们还得回过头来进行慰问演出,从队头一直演到队尾。有人说:举世无双的中国长征,红军是靠一双脚板走了两万五千里的,那么,宣传队员可能要走更多的路程了。

自从渡江之后陈桂兰就患上了肠炎一直未愈,体质虚弱。一路下来好在有武杰和王定国等姐妹们的精心照顾才没有掉队,但是进入草地以后经过几次大雨的浇淋,她不时地发着高烧,走在泥泞的草地上总得是头重脚轻,晃忽悠悠。因此,她们行进的速度是特别慢,几天下来他们又掉了队,与前队的距离越来越大。

方圆百里的大草垫子就是草地。大草地的特征就是上面长着野草,下面就是深不可测的泥潭,人一旦掉了下去就难以自拔,被泥潭吞没。

在又一场大雨过后,其中有一段路失去了路标,也不见人走过的脚印。下脚的地方无可辩认,陈桂兰飘然失足就陷入了泥潭。武杰急忙伸手去拉,可是怎么也够不着。陈桂兰站在就陷坑里哭喊着挣扎,越掙扎她越是往下陷,眼见泥潭已经淹没了她小半个身子了,武杰急中生智忙把一根棍子向她伸了过去,并大声喊抓住,别松手。在这生死悠关的时刻,陈桂兰抓住了棍子的一端,仿佛像抓住了一根救命的稻草。武杰拼命地往上拔,众姐妹们也立刻赶来帮忙。在大家的紧急搭救之下,陈桂兰才终于被救了上来。

陈桂兰像泥猴一样流着眼泪,苍白着脸躺在草地上。过了好一陣,王定国、武杰把陈桂兰扶坐起来关切地问:“你还能走吗?”

陈桂兰眼里含着泪,看一眼茫茫空旷的草地,微微地点一下头说:“能,我能走。”

说完就站立起来挪着沉重的双腿往前走了几步,她身子摇晃得厉害,险些摔倒。王定国立马上前扶住,又回过头去叫两个女战友扶着陈桂兰继续向前走。

经历过多次危险,陈桂兰、王定国等在艰苦的长征中坚持了下来。1936年10月,她们终于跟随队伍到达甘肃会宁,同中央红军胜利会师。

兵败河西:成为马家军女俘

红军会师以后,陈桂兰没有想到艰苦的征途并未结束。10月下旬,红四方面军总部及3个主力军组成西路军,奉命西渡黄河执行宁夏战役计划,打通“国际线”。陈桂兰所在的前进剧社随部队西征,向河西走廊挺进。

西路军总政治部前进剧团过了黄河以后,有干部战士八九十人,隶属总政治部宣传部领导。当时的宣传部长是刘瑞龙。后来,陈桂兰等剧团人员接受总部命令,到二十里铺准备慰问红九军在古浪战斗中负伤的伤病员。

1936年12月5日清晨5点钟,剧团人员和九军派来的几名保卫人员一行从县城出发,冒着隆冬和早晨的严寒徒步行走,到达目的地时已经8点钟左右。不巧,因敌情变化军部已经转移。前进剧团正在犯难踌躇,忽发现数里外大道上尘土飞扬,是敌人的骑兵赶来。大家调头朝西跑了一华里路,有一个大土围子就闯了进去。这个围子是郭家下磨庄,进去以后发现老百姓已外出躲避了。前进剧团一部分人用杂物堵塞门洞,一部分人爬上房顶,占据庄门门墩,控制碉楼和庄墙,在庄墙顶部四周的围裙墙上整理了射击垛口。马步芳一百师之马步銮骑兵团(黑马队)向剧团据守的围子涌来。

敌人不停地用步、机枪朝庄墙垛口射击,还有一门炮也向庄内打。两架敌机飞来周旋了几圈朝西飞走了。大家解下裹腿带连起来,七手八脚拧搓成一根绳子,从10多米高的围子上吊下去一个男同志。他爬过外围子墙,穿过围子南边的一块树林,冲出了敌人的包围圈。

时近黄昏,凶恶的敌人用密集火力朝庄内扫射。七八个敌人爬上了围子东面的一棵十五六米高的大杨树,居高临下朝庄内射击。正在屋顶指挥战斗的支部书记、政治指导员廖赤健同志在战斗最激烈的时刻中弹壮烈牺牲。战士们以满腔仇恨,奋起反击,把树上的敌人统统打了下去。敌人再不敢上树了,但火力更加凶猛,发起一次次进攻。剧团政委易维精,团长周汝功,副团长汪贤巨,导演任弼璜(任弼时的哥哥)等十多名干部战士相继英勇牺牲,还有不少战友负了伤。

整整一天,干部战士滴水没进口,粒米未沾牙。饥饿严寒胁迫着每一个红军战士,但大家一鼓作气,打退了敌人一次又一次的进攻。活着的每个人都滚打成土人儿,只有两只眼睛滚动。由于干部和年龄大一点的战士都牺牲了,弹药消耗殆尽,无战斗力,无法突围。剧团人员在敌众我寡的条件下准备坚守到天黑以后再想办法。大家把武器砸折、分散埋了,只留些长矛、马刀、木棍,又搜集砖块、石头、瓦片作为弹药断绝后的武器和敌人拼杀。不料,夜幕拉下的时候,毒辣的敌人用汽油、柴火烧开了庄门,蜂拥而入。前进剧团剩下的五、六十人寡不敌众,全部被俘。

幸运的是,疯狂屠杀、活埋红军战俘的马步芳认为“剧社有用,留着不杀”,强迫红军战士为他们唱歌跳舞,并且提出扩大剧社。

于是陈桂兰等姐妹和众多的被俘红军都被关押青海西宁集中营。这个集中营四面环山,高墙紧围,墙上电网层层,岗哨密布,看守十分严密。四面监舍相围的的中央是操场,操场的南面有道通往围墙外的出口,出口有一巨大而沉重的铁门,这里是整个监舍唯一能通往外面的关口,有国民党土兵日夜把守。据不完全统计,这个集中营内关押着的被俘红军官就有近千名,负责看守的国民党部队有一个营的兵力,这些看守大部分是马步芳的人,极其反动凶残。其监狱长是由蒋介石专门从南京派来的,受国民党军统局的直接指挥。被关押人的处置权也均由军统局和马步芳掌握。

被俘人员关进集中营之后,都要进行轮翻地过堂审训。敌人对被俘人员的审训是极其凶残的,皮鞭棍棒、灌辣椒水、坐老虎凳、火烤、烙铁……几个月下来,被俘的红军官兵几乎人人都已经领教过这了,虽然皮开肉绽,但陈桂兰等红军官兵们却仍是意志坚定,没有一人出卖自己的同志或自首变节。

第二年春天,陈桂兰、王定国和剧社其他成员、被俘红军官兵等80多人又被押解到张掖敌三OO旅旅部,由敌旅长韩起功监管,一面受到敌人的监视和奴役,一面充当临时的演员。

这80多人中,就有张琴秋、刘瑞龙、魏传统、陈淑娥、王定国、孙桂英等。当时经常关在一起的有陈桂兰、陈淑娥、王定国、孙桂英、张琴秋、刘明清、徐世淑、蔡德珍(贞)、陈秀英、董桂芳等。

为了不致暴露身份,自被俘之后陈桂兰等人便使用化名,张琴秋自称苟秀英,陈桂兰自称陈洁茹,孙桂英自称刘慧敏,徐世淑自称徐春芳,蔡德珍(贞)自称万秀芬,只有王定国没有隐瞒真实姓名。当时红军中的党员干部绝大多数都没有暴露身份。

红军战俘沉浮录

在韩起功的集中营里,被俘女红军编了一部分到新剧团,为他们跳舞唱歌。其中又有陈桂兰、刘明清、黄光秀、党文秀、陈淑娥、王定国、孙桂英、罗秀英、秋秀英、秦云杰、苟先珍、张琴秋等30多人。在新剧团,被俘人员自己做饭,自己管伙食。每天都是杂面(青稞、豆面)糊糊,也没有菜。不仅生活不好,还经常挨打受骂。但他们是不甘心受压迫的,大家想了不少方法同马匪作斗争。

其实,韩起功的这个剧社在形式上跟红军的剧社没有太多的区别,除编排一些古装戏曲等小型节目之外,也演一些带有抗日性质、为国民政府歌功颂德的节目,只是所有的节目内容丝毫不得涉及共产党或颂扬共产党的言论和主张。陈桂兰等姐妹们都没有专心致至,她们在许多节目的排练演出中都是敷衍了事。

马匪让大家跳舞唱歌,但他们没有人教,仍让被俘女红军跳红军的舞,把红军的歌改几个字,用原来的曲调唱。红军有一首歌歌词是“鼓声咚咚,红旗飘飘”,马匪把“红旗”二字改为“国旗”,可是大家在演唱中仍唱“红旗飘飘”。有时他们不注意,就过去了,有时听出来了,就把她们打一顿。其实,挨了打她们心里也是高兴的,因为大家唱的还是红军歌。

当时,国民党中统局属下的蓝衣社在上海十分猖狂,他们在中统局的操纵下为国民政府刺探情报、残害知明人士、大肆捕杀共产党人和进步青年。王定国就和她的姐妹们编了几句责骂蓝衣社的顺口溜,并当成歌来唱:

蓝衣社不要脸,端着中统局的讨饭碗;

给根骨头和剩饭,摇着尾巴喜上天。

一天,陈桂兰在屋子里清唱,王定国等众姐妹们觉得好听,于是都跟着唱了起来。这一下让韩起功司令部参谋处少校参谋保存勋知道了,招来一场横祸。

“混蛋!”包参谋以为是孙桂英带头唱的,他狠狠地给了孙桂英一记耳光。随即又对着门外站岗的士兵喊道:“这些人不思悔过,还想造反。把孙桂英关厕所里去!其余的人统统关禁闭,饿她们两天饭!”

两天后,王定国、陈桂兰等人从禁闭室里放了出来,被包参谋训斥一番又恢复了有限的自由。可是孙桂英仍被锁在那臭气熏天的厕所里,每天还要接受审训。饥饿、皮鞭把她折磨得都瘦了一大圈。审训中她只有两句话“我恨蓝衣社,歌词是我编的”。正因为她强硬地立场,才受到严酷的迫害和保护了大家。后来,部队打散后混在司令部参谋处当勤务兵的武杰知道情况后,才悄悄把孙桂英放了出来。当然,武杰也被关了3天禁闭。

其实,就在王定国、陈桂兰等被俘女红军在新剧团和敌人斗争的时候,共产党组织一直没有放弃对她们的营救。她们刚刚被俘关押在马元海设在东十里铺指挥部一座庙里的后院的时候,总部曾设法营救她们,给马元海去了信,要求释放她们,但马不干。总部又以一次战斗中俘虏的敌人工兵营为条件交换,马元海也不干。

1937年7月7日,抗战全面爆发后,中国工农红军改编为八路军,党中央在兰州建立了八路军办事处,由谢觉哉出任党代表。根据毛泽东和朱德的指示,谢觉哉一到兰州便着手进行营救西路军失散人员的工作。受谢觉哉委托,在兰州和河西走廊各县有一定社会基础的传教士医生高金城来到张掖,开设了一所福音医院,为我党营救和收容西路军失散人员提供掩护。

接着,高金城以医院救护伤员的任务重为由,亲自出面向敌旅长韩起功借出王定国、陈桂兰等7名红军剧社人员到医院当护士。在高金城的帮助下,王定国等立即开展秘密接应西路军被俘人员的工作,福音堂医院也成为张掖县秘密党支部的秘密联络点。

此后,由于营救活动引起敌人的怀疑,张琴秋、王定国、武杰等人的人身安全受到威胁。党组织决定安排她们立即转移。

王定国,1937年9月在秘密党支部的帮助下,踏上了去兰州的路途。后成为谢觉哉的夫人。1983年,王定国重访甘肃。了解到还有一批滞留在甘肃、青海的西路军被俘和失散人员生活困难的情况后,便和伍修权等老同志一起用了一个多月时间进行实地调查,向中央写了调查报告和建议,对解决西路军老战士的生活待遇等问题起到了重要作用。

张琴秋,被俘后化名苟秀英,装成烧火做饭的炊事员。后来王定国等人以剧社都是小孩不会做饭为名,提出让“苟秀英”来剧社当炊事员。敌人没有发现破绽,张琴秋顺利来到剧社掩护了身份,躲过了一劫。后来,由于叛徒告密,张琴秋被押送到南京,经周恩来营救才返回延安。后任国家纺织工业部副部长、党组副书记。

武杰,在地下党组织帮助下也千辛万苦到了兰州八路军办事处。

遗憾的是那些还没有来得及救出去的被俘人员,从此沦落天涯,生死茫茫。

孙桂英,当时被押到甘州,敌参谋罗平见孙桂英长得好看,想占为己有。韩起功不同意给罗平要给回族人,孙桂英不同意。于是韩借口送她去凉州在路上杀掉。

陈淑娥,从剧社押解到青海后,被马步芳的总指挥马元海一眼看中,点名强暴她做了小老婆。

蔡德贞,韩起功先是威逼她和手下军官张水清结婚,后又把她卖给回民阿訇。

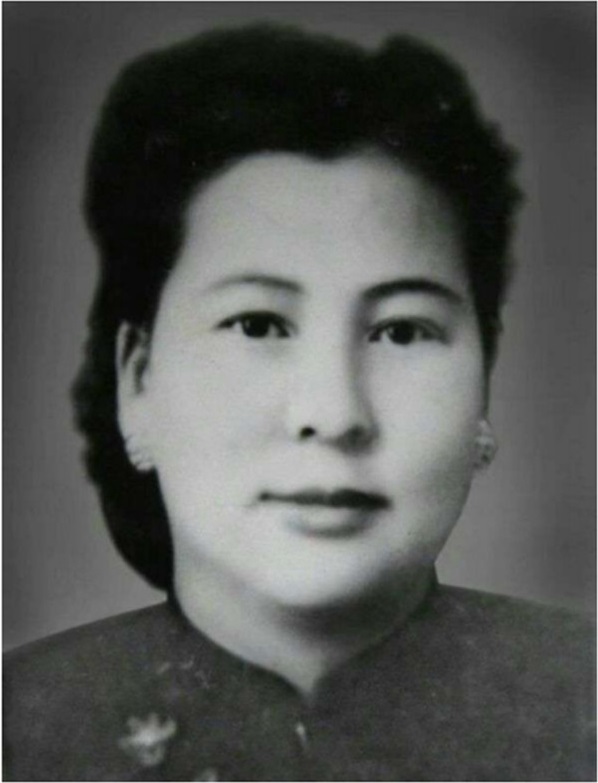

陈桂兰,不,陈洁茹,被韩起功逼迫嫁给手下参谋保存勋,先后居住青海格尔木、西宁市雷鸣寺街。后于1939年、1941年生育一女一子。保存勋,(1908--1950)上校,号九章,青海乐都人。国民党中央军校第10期炮科毕业。抗战期间曾任青海省门源县县长,1942年兼任门源县国民兵团司令,抗战胜利后曾任青海团管区司令,1949年10月在青海投诚,1950年被枪毙。

1950年,陈桂兰带着一对儿女,回通江、广元生活。后来跟随丈夫王持山定居在四川省旺苍县东河镇老城,1958年生育一女。从此,陈桂兰一直背着“国民党反动派太太”“特嫌”的身份,更名陈洁茹生活在社会的最底层。

相会在北京

1982年,旺苍县开始全面落实在乡老红军、西路红军和流落红军等政策,陈洁茹因无明确人证、物证,一次次申诉一次次失望。一个偶然的机会,陈桂兰在电视上看见了王定国出现在1983年国务院的元旦节团拜会上。她马上找人四处联系。可是一直没有消息。

又一个偶然的机会,原铁道兵副司令员徐斌知道陈桂兰在到处打听王乙香和武杰的消息,他当时虽然不知道王乙香就是王定国,但是他却了解武杰的情况。在抗美援朝时,都在一个师,武杰曾任师政委,自己当副师长。现武杰在原解放军总参谋部军务部任职。

武杰从徐斌那里知道消息后,马上与王定国联系。

1985年初,王定国第一次看到陈桂兰写的信件时,开始是惊喜,到后来十分严峻。她突然把信纸重重地拍在案桌上愤怒起来了:“这事早就该落实了,咋现在还搁置不理?这不是把中央政策当儿戏嘛!人家不是交待得很清楚有我在嘛!为什么不派人来找我为人家作证!说无人可证实她的问题,这简直就是个托词!”

王定国清楚的知道,两年前国务院就下发了关于落实西路军失散红军干部战土的政策文件,文件明确规定只要健在的失散人员不属于变节投敌那类的,一律定为流落红军等,政府应发给一定的生活补助。陈桂兰的那段历史她是十分清楚的,她不是变节投敌的那一类。其实,在落实国务院这项政策的过程中,王定国和武杰曾经还分别以个人和组织的名义,向甘肃、青海等地去信函查找过失散了几十年来的陈桂兰,但终归毫无下落。他们都以为,这个曾与之同过生死患难的姐妹不在人世了呢。

于是,王定国和武杰马上写出了证明材料和国务院关于落实西路军失散红军干部战土的政策文件,转交旺苍县政府和民政部门。陈桂兰这桩久拖了几十年来的历史问题,由于有了她红军时期老战友的得力证明和中央政策,很快就得到了澄清,被认定为红军流落人员。从1983年12月1日开始计算。

自从陈桂兰知道同生死共过患难,一同打过江山的武杰和王定国还活着的时候,她又在心里产生了一个强烈的愿望,那就是生前一定要去北京和这些老战友见上一面。

她的这个心愿最终还是实现了。

一九八五年五月的一天,武杰在外地考察中遭遇车祸,伤势严重住进了北京三零一医院。病中的他想见见老战友陈桂兰。武杰的妻子在北京通过部队的三五站终于和陈桂兰取得了联系。陈桂兰听到这里,比自己生病还着急。

她马上踏上了进京的旅途。经过两昼夜的行程,终于到了北京。根据时间安排,陈桂兰先去了王定国那里。

在王定国的小院子里,两个一同经过患难的老太太终于见了面。两人热烈地拥抱着,谁都不肯先松开手。

王定国拍着陈桂兰的后背:“陈桂兰呀,真没想到你还活着呀。”

陈桂兰也拍着王定国的后腰:“我也是呀,真想你们。”两个老人的眼泪都相互滴落在对方的肩头上,把衣服都印湿了一片。热烈的拥抱之后,陈桂兰在王定国家中的办公室内进行了长谈,喜悦让她俩切切私语,让她俩谈笑风生。上午谈下午说,一同患难过的姐妹总有说不完的知心话,有道不完的缠绵之情。为了这个永远也不能够忘却的纪念。王定国还专门打电话叫来了照像师,在自己家里的小院子里为她俩摄下了一张相识以来,唯一的一张珍贵的合影像片。

陈桂兰惦记着在医院的武杰,吃过晚饭后,她就匆忙地向王定国告别,要去医院探视,却被王定国挽留住下来。

在王定国家住了一宿,两个老太太几乎又切切私语了一宿。第二天早上,王定国就让司机把陈桂兰先送去武杰家看看,再送去医院。

当武杰料定是陈桂兰来了的时候,他想从轮椅史海钩沉上站起来,可是腰部一点力气都没有。他拍拍轮椅的扶手,遗憾地长叹了一口气。武杰压抑住内心的激动,目不转睛地直视着向他走来的陈桂兰。到了面前,还是武杰的妻子指着也一直盯着武杰没有出声的陈桂兰对他说道:

“不认识了啊?她就是你一直念叨了多年的陈桂兰呀。”其实,自从陈桂兰站到了他的跟前,他还在一言不发地审视着她。她变了,当年那个天真活发身材纤细漂亮的小姑娘,如今被历史的苍桑演变成了体胖、头发斑白、脸上长满了皱纹的老太太。看得出陈桂兰此刻的内心也很激动,但是她没有叫。武杰知道,她也是在极力控制着自已激动的情绪。

武杰听到老伴儿的一句提醒,似乎才从梦中醒来。他忙笑盈盈热情地把一。只手向陈桂兰伸了过去:“你好吗?欢迎你来北京,感谢你来看我。”

陈桂兰弯下腰双手握住武杰的手,稳重而又激动地回答:“好,好,还好,你好些了吧?”

四十多年后重逄,他们有说不完的话道不尽的患难情。他俩一个半躺卧在病床上,一个坐在床前的椅子上,像兄妹一样谈得热烈,说得默契和拍,更多的还是对过去的回忆和怀念。

在生治医生的催促下,他俩谈话的时间被终止了。陈桂兰握着武杰的双手叹了口气说:“好啦,很高兴见到了你,也见到了王定国,我死了也瞑目了。将来有机会,我还要来看你们。再见……”

陈桂兰等人都没有想到,这竟是他们的最后一面。

1989年3月27日,武杰在北京逝世,终年72岁。武杰,原四川巴中县人,1932年参加中国工农红军,1955年被授予大校军衔,原解放军总参军务王定国、徐斌、陈桂兰之女王利敏(右一)在旺苍(1992年12月)。部副部长。

1992年4月5日,陈桂兰在旺苍县老城家中逝世,享年73岁。

1992年12月24日,王定国和原铁道兵副司令员徐斌来到旺苍,王定国一走进文昌宫对面的王家大院,就激动地指着正屋对随同人员说:“那是徐向前住的。”又指着右侧的偏屋说:“我就住在这里。”在川陕省苏维埃保卫局旧址,徐斌兴高采烈地说:“我当时就在这里工作。”两位红四方面军老人,比导游还熟悉当年“红军城”的情况,在一些红军遗址,他们不但能说出当时的负责人,还能说出许多普通战士的姓名,以及他们中谁已牺牲,谁已故去,谁还活着。

当他们打听到陈桂兰已经故去,十分难受。王老对陪同人员说,在你们这里我还有一个战友叫陈桂兰,可惜她已经去世了。

(作者单位:广元市旺苍县自然资源局)